Travail

de découverte

de l'Abbaye

de Maubuisson

à travers

la danse

contemporaine

Quelques impressions en rentrant à l'école

J’ai dansé dans la belle salle de l’abbaye de Maubuisson. Steve

Les enfants tournaient autour des colonnes en s’occupant des colonnes. Bétül

J’étais allongé par terre pour faire le grand X et j’ai dessiné la forme du plafond avec mes bras et mes pieds. Kévin

J’aimais bien dessiner les dessins du plafond avec mes doigts, les yeux fermés. Sophie

J’ai mis mes bras autour d’Ingrid comme si Ingrid était une colonne. Pauline

J’ai trouvé que la danse autour des colonnes était jolie : les enfants faisaient des mouvements qui ressemblaient à la salle. Mortalla

Issaka et moi nous avons dansé. Issaka était la colonne et moi je caressais la colonne en marchant. David

J’ai touché la colonne et j’ai dansé autour de la colonne. Nathan

J’ai imité l’arbre avec ses branches. Soufia

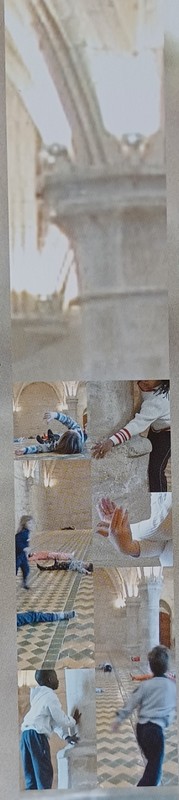

Danse des colonnes

Les colonnes,

nous les avons regardées,

nous les avons observées,

nous les avons touchées,

nous les avons caressées,

nous avons dansé autour,

tellement...

que nous sommes devenus

des colonnes.

suivre les arcs de la voûte

regarder les colonnes

observer les chapiteaux

toucher la pierre

caresser les sculptures

se cacher puis apparaître

tourner, danser autour des colonnes

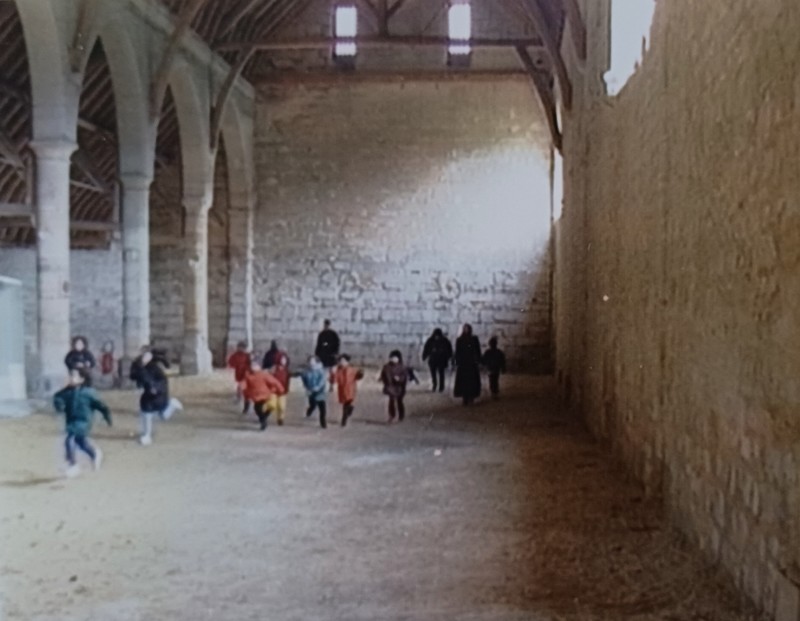

Danse dans la grange

Petite promenade en silence dans la grange

La voix est prisonnière

Photos avec les yeux

Chacun choisit un coin

qu'il aime bien

Dessin avec le doigt

les yeux ouverts

les yeux fermés

en petit tous serrés

en grands tous éparpillés

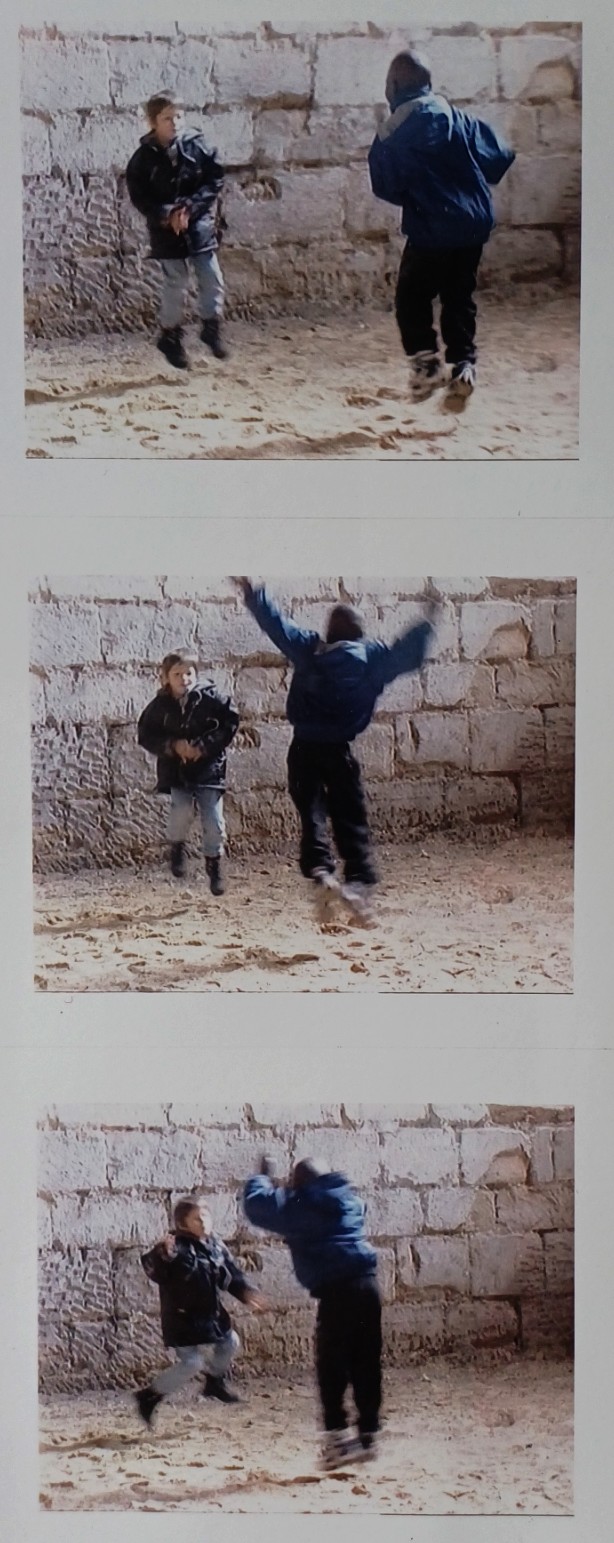

Et deux par deux

nous avons dansé

La danse était créée

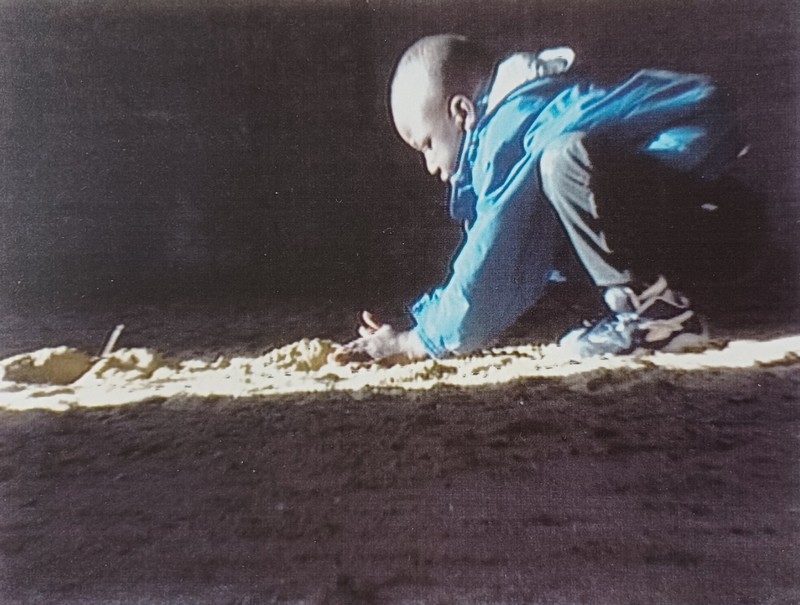

Agréable, le sable de la grange,

lisse, doux, fin et frais.

La sable de la grange,

nous l'avons fait couler

dans le rai de lumière.

Dans le sable de la grange,

nous avons enfoncé

nos mains et nos pieds.

Dans le sable de la grange,

nous avons dessiné.

Et nos gestes sont restés,

écrits comme un souvenir,

dans le sable de la grange.

Des contraires...

qui vont bien ensemble

Mobile, la petite feuille

au bout de sa branche.

Immobile, le gros tronc d'arbre

bien planté dans le sol.

Image, le reflet des arbres

à l'envers dans l'eau.

Réalité, les arbres

à l'endroit au bord de l'eau.

Petits, les ronds qui se forment

à la surface de l'eau.

De plus en plus grands,

les ronds qui vont disparaître.

Serrés, les enfants

qui écoutent les consignes.

Éparpillés, les enfants

qui ont trouvé un endroit

au bout de leur chemin.

Travail

de découverte

de l'Abbaye

de Maubuisson

à travers

la danse

contemporaine

J'étais institutrice au cycle 2 dans une Z.E.P. (zone d’éducation prioritaire), à Épinay-sur-Seine. Depuis plusieurs années, une danseuse chorégraphe intervenait dans ma classe tous les ans dans le cadre d’ateliers de pratiques artistiques mis en place par la Maison du Théâtre et de la Danse d‘Épinay-sur-Seine. Ce travail suivi en partenariat avec la même danseuse chorégraphe Ingrid Keusemann nous a permis de mieux nous connaître et ainsi d’enrichir mutuellement nos compétences, nos savoir-faire et d’en faire profiter la classe.

Naissance de l’idée danse à l’abbaye

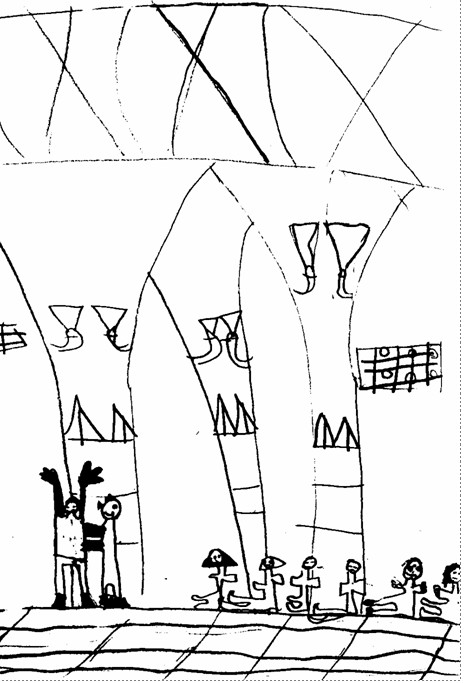

Un jour, nous sommes allés en visite à l’abbaye de Maubuisson. Dans la salle des religieuses, les enfants (cours préparatoire) ont observé les voûtes en les montrant du doigt. La salle était vide. Alors, les enfants se sont mis à bouger, suivre les arcs des voûtes, du chapiteau d'une colonne à la croisée d'ogives, jusqu’à l’autre colonne… et moi je les regardais, ils « dansaient la salle ».

De retour en classe, j’ai demandé aux enfants de dessiner. Ils ont alors représenté la salle gothique avec ses voûtes, ses colonnes, son carrelage, ses vitraux, avec les perspectives : ils avaient intégré l’architecture.

Au cours de la séance de danse qui a suivi, les enfants ont raconté l’abbaye à Ingrid et montré les dessins.

« Ce serait bien si tu venais avec nous danser à l’abbaye, » lui ont-ils proposé.

L’idée d’aller danser à Maubuisson était née. Caroline Coll, responsable de l’abbaye de Maubuisson, donna son accord pour l’utilisation des lieux et nous avons ensuite réalisé les démarches pour le financement des déplacements et les autorisations administratives nécessaires.

Danse à l’Abbaye de Maubuisson

Travail de découverte à travers la danse contemporaine

de l’espace d’un monument historique

Installation des conditions, mise en œuvre de la Méthode naturelle

Le travail pédagogique et l’approche artistique se rejoignent sur des points essentiels :

Il s’agit de partir de la globalité de l’enfant pour arriver à la construction de l’enfant (processus toujours en cours).

Les enfants sont mis en position d'être créateurs, la création leur donnant la possibilité d’exprimer à leur façon ce qu’ils ont vu et ressenti.

Ils sont amenés à trouver des éléments intéressants, à échanger, puis faire un choix, l’assumer, l’affirmer et pouvoir le transformer.

Les enfants peuvent partager une expérience, un vécu de groupe, nous les encourageons à exprimer leurs différents vécus individuels (encourager l’individu !).

Il ne s’agit pas que d’une évolution, c’est une construction, un travail sur la perception du monde.

Récit d’une année d’activités autour de la danse

Le 24 novembre, journée entière à l’abbaye

La mise en état dans la salle des religieuses passe par l'acceptation du silence, un état qui permet par la suite l’accès à tous les sens et l’ouverture d’innombrables chemins permettant la création.

Les enfants découvrent activement l’espace à travers des jeux sur la sonorité de l’espace liée au mouvement (sonorités produites par les enfants et petits instruments à percussion).

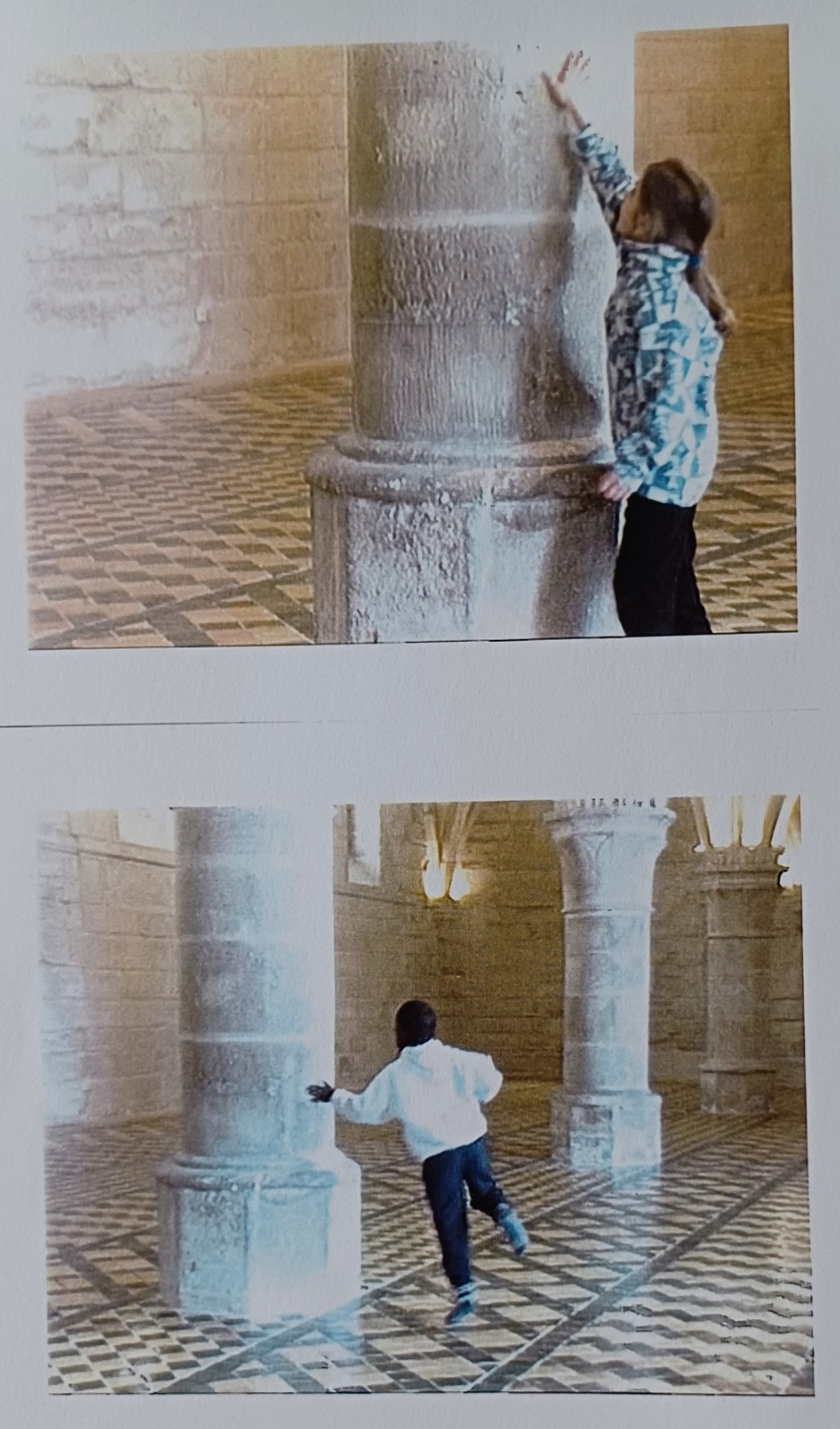

Ils travaillent ensuite sur la matière (pierres, carrelage) au moyen du toucher, des recherches créatives et des improvisations individuelles.

Les enfants choisissent certains éléments pour créer une petite chorégraphie, en rapport avec des rythmes et mélodies composés à l’instant.

Ils travaillent à trois à l’unisson en rapport avec les trois colonnes de la salle.

Nous séparons le groupe pour la présentation des créations. Les enfants choisissent la place du groupe public en fonction des perspectives de la salle pour la mise en scène d’une petite chorégraphie composée ce jour même. Les enfants observent les créations puis en parlent. Nourris par l’observation des autres, ils s’essaient de nouveau à la création d’une chorégraphie.

Les enfants changent régulièrement de place pour varier les perspectives et observer l’architecture.

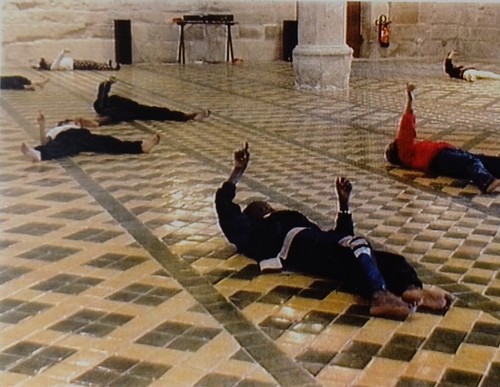

Les enfants s’allongent sur le sol en position du « grand X », ils découvrent ainsi les diagonales et la correspondance entre leur propre corps et les principes des ogives.

Ils sont amenés à sentir les étirements dans leur corps en suivant les étirements des colonnes et des ogives.

En trouvant ainsi les sensations en diagonale dans leur propre corps, ils expérimentent ensuite des mouvements en spirales et des chemins inconnus de déliement de mouvements.

Promenade dans le parc : c’est l’automne. Les enfants jouent avec les feuilles tombées au sol, dansent avec elles. Ils se cachent dans le tas de feuilles et organisent des « surprises chorégraphiques » en sortant des feuilles.

Le 5 janvier, le matin, danse dans la grange à dîmes

Les enfants s’ébattent librement pour découvrir, prendre conscience de l’espace : ils vont partout, occupent tout l’espace ou bien se regroupent. (être serrés ou éparpillés)

Ils inventent plusieurs façons de se déplacer par rapport à la nature du sol.

Afin de les forcer à l’observation et découvrir les détails d’architecture, nous leur demandons de se promener dans l’espace grange, en silence, en regardant partout. Nous sortons pour échanger les observations : les enfants énoncent tout ce qu’ils ont vu. Ils veulent de nouveau entrer pour regarder encore : ils ont pris conscience de n’avoir pas assez regardé. Nous ajoutons une consigne : choisir un détail.

Ils mémorisent le détail choisi sous forme de petit geste, avec le doigt, en le regardant, puis en fermant les yeux. Ils agrandissent le détail, l’intègre à leur corps, délie le mouvement dans tout le corps et font déplacer le mouvement dans l’espace.

Puis ils s’accordent avec un partenaire pour mettre en scène la petite chorégraphie qu’ils ont créée. C’est un travail en miroir sur l’écoute de l’autre et avec diverses formes de contact (visuel, toucher, élans inspirés d’onomatopées…), ils explorent la relation face à face.

La séance se termine par une présentation au groupe classe des petites créations.

Le 19 février, journée entière à l’abbaye

Pour commencer la séance, nous partons de ce qu’ont mémorisé les enfants de leur dernière visite à la salle des religieuses.

Les enfants inventent diverses façons d’aller vers une colonne, de s’en éloigner, de la toucher, de la garder corporellement en mémoire en la recréant ailleurs. Ils dansent avec une colonne imaginaire qui sera de temps en temps remplacée par un partenaire.

Ils travaillent pieds nus sur le carrelage (la première fois, les enfants avaient gardé leurs chaussettes). À partir des sensations et de l’observation du carrelage du sol, ils inventent des déplacements en sautant, en courant, en suivant des lignes, etc.

Allongés ils retrouvent les mouvements imitant les voûtes avec les mains, les bras, puis tout le corps.

Ils enchaînent ensuite les mouvements sur différents niveaux : accroupi, assis, debout. Une danse est ainsi créée.

Ils répètent ensuite cette danse pour la mémoriser. Ils prennent aussi conscience du début et de la fin.

Promenade dans le parc : c’est l’hiver.

Les enfants jettent des cailloux dans l’eau et observent les mouvements des ronds.

Ils prennent aussi conscience des arbres du bord du canal se reflétant, à l’envers dans le canal (découverte de la symétrie.

Le 6 avril, le matin, danse dans le parc de l’abbaye, la nature au printemps

La mise en état passe par un moment de travail assez long les yeux fermés.

Les enfants échangent sur les différentes sensations les yeux ouverts ou les yeux fermés, et sur les jeux de confiance avec un partenaire, un enfant ayant les yeux fermés guidés par un autre ayant les yeux ouverts.

Les enfants bougent leur corps (grande motricité) et trouvent encore plus de liens avec la respiration, le bâillement, sentir les odeurs…

Ils découvrent différentes perspectives possibles en rapport avec les grandes distances. Ils expérimentent le proche et le très lointain avec un groupe qui bouge vers le lointain et un groupe qui regarde.

À partir d’un élément de la nature (petite feuille qui bouge au vent, arbre tordu…), ils mettent en route un processus de création, nourri au cours de son élaboration par d’autres expériences.

Sensations, observations, associations et leur mélange emmènent à des créations en groupe.

Les créations de cette journée sont le résultat d’un va et vient entre sensations et leur reproduction en mouvement.

À partir de l’observation des arbres, les notions d’immobilité et de mobilité sont expérimentées en même temps dans des parties différentes du corps, la dissociation est abordée.

Danse à l’école entre les séances à l’abbaye

Ingrid est venue plusieurs fois à l’école entre les séances à l’Abbaye. Ingrid et moi animons en coopération et en parfaite « harmonie » les séances.

Les enfants mémorisent, répètent, mettent en forme les créations de l’abbaye, dans des lieux différents, classe, gymnase, cour.

En classe, l'abbaye reste toujours présente

Le travail en classe varie selon le moment de l’année, le contenu des séances de danse et l’intérêt des enfants. Mais ce sont les enfants, toujours qui choisissent. Lors des moments de parole prévus dans le fonctionnement de la classe, ils s’expriment, offrent au groupe leurs impressions, leurs idées, leurs représentations, leurs questionnements… Ces débats que j’anime permettent l’expression profonde et l’émergence de vraies questions et le désir de trouver des réponses. Et c’est à partir de ces questions que le travail s’organise.

La réalisation de ces projets met en œuvre des compétences à la fois transversales et disciplinaires et les apprentissages se font dans tous les langages.

Voici quelques exemples d’activités qui ont eu lieu en classe cette année en lien avec la danse à l’Abbaye.

En groupe, chaque enfant est invité à parler du moment qu’il a préféré, ce qu’il a aimé faire. On ne raconte pas tout, on choisit un moment. Le groupe aide à la formulation correcte. Ensuite le texte est écrit en séance d’écriture. Les sujets sont individuels mais la séance d’écriture est collective. Il y a entraide pour trouver la bonne écriture des mots. Chacun tape ensuite son texte corrigé à l’ordinateur.

Tous les textes mis ensemble constituent un bon compte-rendu de la séance (page du livre de vie pour lecture).

Les enfants peuvent aussi être amenés à légender des photos.

Créations collectives ou individuelles de poèmes, de textes à partir des trouvailles faites, dans tous les domaines.

Collectivement, à l’oral, nous faisons d’abord une sorte de chasse aux mots sur un thème en relation avec la séance de danse. Ou bien j’ai déjà écrit au tableau toutes les réflexions des enfants que j’ai entendues lors de la séance de danse. Nous essayons ensuite de tout rassembler pour construire un texte. Souvent le texte est construit oralement. Les enfants se mettent ensuite en groupes pour la rédaction. Ils proposent leurs écrits à toute la classe, nous rassemblons les textes pour n’en faire qu’un.

Les enfants sont invités à se souvenir d’un lieu, d’un détail d’architecture, d’une danse, d’un mouvement... et à le dessiner en général au crayon noir. Pour bien se souvenir, on ferme les yeux, on revit le moment, on peut alors prendre son crayon et dessiner. C’est une autre façon de mémoriser un lieu, une danse, un mouvement, mais aussi de créer.

Avec le compas, dessin des arcs de cercle qui représentent les arcs d’ogive. Ou bien, dessin des reflets dans l’eau, recherche des axes de symétrie...

Recherche documentaire à la bibliothèque ou dans les livres de classe sur les thèmes entrevus à l’abbaye : architecture, histoire de l’abbaye, la vie des moniales, la végétation du parc, l’eau...

Débats pour commenter les découvertes.

(liste non exhaustive)

Méthode de travail

Les enfants sont fortement incités à regarder, observer, sentir le lieu dans lequel ils évoluent et, petit à petit, ils s’en imprègnent. La danseuse chorégraphe les amène à faire passer ces expériences par leur corps et à entamer une recherche individuelle autour du mouvement.

Ensuite, chacun regarde les créations des autres, les critique, les reproduit, les améliore. L’enseignant et l’intervenant organisent ainsi l’échange entre enfants et favorisent au maximum l’interaction. Chacun s’enrichit de l’expérience de l’autre.

La séance danse s’inscrit évidemment dans le cadre de l’éducation physique et sportive et celui de l’éducation artistique. Mais l’expérimentation « danse à Maubuisson » est présente quotidiennement dans la classe : nous revenons de Maubuisson, les enfants sont enchantés de leur séance, alors ils racontent, ils dessinent, ils écrivent et ils questionnent... l’Abbaye fait partie de la vie de la classe.

Moi, j’utilise toute cette motivation pour gérer avec eux l’organisation du travail. Et à travers toute cette expression (orale, écrite, corporelle), ces comptes-rendus, ces dessins, cette recherche, l’enfant se construit et enrichit ses connaissances. Il apprend.

Et que ce soit dans la classe avec l’enseignante ou bien pendant les séances de danse avec l’intervenante, la méthode de travail est toujours la même :

- recherche ou création individuelle ou en petits groupes

- proposition à la classe avec échange verbal interactif qui enrichit le produit

- retour à l’individu ou au petit groupe pour essayer les trouvailles de l’autre et les enrichir

- de nouveau proposition au groupe

- etc.

Le partenariat

La réussite de ce partenariat qui a abouti à l’exposition de l’Abbaye de Maubuisson « Chacun cherche un coin qu’il aime bien », est due à plusieurs facteurs :

Il a duré plusieurs années avec la même artiste.

Il y a un travail en équipe, une réelle collaboration : nombreuses rencontres en dehors de la classe pour élaborer les stratégies d’intervention.

La chorégraphe connaît bien la classe et le lieu de vie des enfants : elle intervient aussi dans la classe, connaît son fonctionnement et tous les projets en cours.

L’organisation coopérative de la classe avec la mise en œuvre de la Méthode naturelle d’apprentissage permet une parfaite intégration de l’activité danse avec tous ses prolongements possibles dans d’autres domaines : langue orale, écrite, histoire, dessin…

L’artiste et moi avons la même posture devant les enfants, chacune avec un rôle différent en relation avec nos compétences.

Mon rôle d’enseignante

Pendant les séances, j’observe les enfants (individus et groupes).

J’encourage les enfants en action de création et j’apporte mon aide aux enfants en difficulté.

Je poursuis en classe la mémorisation du geste par le corps par une autre représentation (graphique, verbale ou écrite) pour que la séance de danse soit mise en mémoire sous une autre forme d’expression, ce qui force l’enfant à l’abstraction.

J’établis des relations entre les séances de danse et les activités de classe en cours.

J’organise la recherche documentaire en histoire, architecture ou autre en liaison avec le lieu découvert.

J’organise avec les enfants la collecte des travaux (productions sous toutes les formes), photos, vidéo, compte-rendu du travail de l’année sous forme d’un album, pour une présentation finale.

Le rôle de l’artiste

Elle apporte ce qui est propre à ses connaissances et à ses savoir-faire en tant que danseuse chorégraphe et professeure de danse.

Elle met les enfants en état, les prépare à la création.

Elle observe les enfants et plus particulièrement leur comportement corporel dans son sens le plus large, pour pouvoir rebondir sur leurs propositions.

Elle éveille leurs facultés cognitives, imaginatives et créatives ainsi que des aptitudes relationnelles afin d’explorer et connaître les éléments du langage chorégraphique.

Elle éveille le développement des enfants : corporel et moteur, sensoriel et perceptif.

Nos interactions enseignante/artiste

Le travail entre enseignante et intervenante se place sous le signe de la complémentarité des disciplines :

Selon les propositions de l’intervenante, nous suivons ensemble les pistes de développement corporel (orientation dans l’espace, placement du corps, précision du geste, dosage d’énergie…) sous forme de corrections d’exercices, précisions de consignes...

Nous collaborons étroitement pour mener à bien le travail d’expression et de création selon la même méthode d’apprentissage que celle menée en classe dans toutes les disciplines : expression libre, confrontation au groupe avec observations et critiques, tâtonnements, inventions, recherches, réinvestissement...

Nous nous concertons régulièrement pour constater les acquisitions des enfants : appropriation d’un espace architectural, circulation dans un lieu, rapport dedans/dehors, prise de conscience d’un espace de vie différent de celui des cités, l’appropriation des impressions, leur assimilation pour créer, l’inspiration du lieu pour trouver des chemins méconnus, la mise en éveil de tous les sens, le choc du silence...

La réussite de ce partenariat tient au fait que le travail de danse à l’abbaye s’est toujours fait dans le même esprit et selon la même démarche que celle pratiquée en classe, à savoir :

Nous observons un temps d’observation pendant lequel l’enfant est amené à exprimer ses représentations, ses ressentis, en parlant ou en bougeant.

Nous favorisons l’expression libre : recherche individuelle d’un mouvement par exemple par rapport à un détail d’architecture observé.

Nous proposons des phases collectives, confrontations avec le groupe : présentation, observation, critiques, ce qui favorise l’interactivité qui remet en cause la production individuelle initiale pour la faire évoluer.

Nous proposons des phases d’expérimentation : chacun s’essaie sur les mouvements de l’autre, apprend les mouvements d’un autre, tâtonne, invente, recherche, réinvestit.

Nous les mettons sur le chemin de la phase finale : mise bout à bout de petits éléments.

Pour chacune des séances de danse, le point de départ du travail corporel était toujours la prise de conscience du lieu où l’on était par la stimulation des sens : voir, entendre, toucher, sentir. L’enfant était ensuite invité à exprimer ses observations, ses ressentis par des mots mais aussi en bougeant son corps, en dessinant avec le corps l’élément architectural observé ou l’impression ressentie.

C’est parce que l’enfant bougeait, dansait l’élément observé ou la sensation que ça a permis l’intégration des ressentis. Les ressentis étaient traduits dans le corps (exemple de la pierre rugueuse ou lisse : le mouvement était adapté à la sensation).

Cette intégration physique a permis de stocker les perceptions, les ressentis et d’aller plus loin qu’une simple perception directe par les sens.

En effet, le mouvement était fait dans le lieu avec le modèle présent, puis les enfants mémorisaient le mouvement pour l’emmener ailleurs : la perception était stimulée dans un lieu puis les enfants emportaient leurs impressions pour se les « re-présenter » dans un autre lieu, d’abord par la danse puis sous d’autres formes : verbale, graphique, ...

Cette perception est un sens souvent oublié dans l’éducation. À l’école, des cinq sens, seuls deux sont privilégiés en général : l’ouïe (écouter, parler) et la vue (observer, regarder, représenter). La connaissance par le toucher, les sensations corporelles, sont négligées. Ici, ce mode d’accès au monde était utilisé, valorisé, mis en échanges...

Les enfants ont senti, analysé le lieu magique de l’abbaye. Mais ils avaient aussi appris à ne pas être indifférents aux divers lieux qui les entouraient. Ils savaient maintenant « être » dans un lieu, ressentir, analyser ce lieu. Ils avaient appris à (perce)voir :

« Ils ouvrent les yeux et le cerveau se met en marche. »

Exemple : Un jour que nous devions parler de notre quartier pour un reportage, sans aucune hésitation ils ont su décrire les constructions très diverses en comparant les façades, les hauteurs des bâtiments, les matériaux de construction, les décors, l’aspect agréable ou non etc. Tout ce qu’ils voyaient était prétexte à analyse. Ils ne subissaient pas le lieu, ils se l’appropriaient.

Conclusion

Lors de ce partenariat, les enfants ont largement bénéficié de la complémentarité de la Méthode naturelle d’apprentissage et de la démarche artistique, ceci grâce à la parfaite complicité qui nous liait, l’intervenante et moi ainsi que notre projet commun pour les enfants : un développement maximum de leur puissance de vie.

Ils ont eu la chance de profiter d’un lieu patrimoine architectural, l’Abbaye de Maubuisson, qu’ils ont investi, intégré : ils se sont approprié le lieu pour s’exprimer profondément, en utilisant toutes les possibilités de leur corps, individuellement mais au sein du groupe positif qu’ils avaient formé.

Ils ont appris à voir, analyser, se préoccuper de l’autre, le regarder, l’entendre, le toucher, le respecter…

Ils sont devenus spectateurs actifs et auteurs de leurs créations.

Ils se sentaient « chez eux » à Maubuisson : ils étaient heureux. Ils ont grandi dans la joie.

Durant l’année scolaire suivante, le partenariat ayant été reconduit avec la même intervenante danseuse chorégraphe, nous avons travaillé sous l’intitulé : « Travail de découverte, à travers la danse contemporaine, du monde qui nous entoure, de notre environnement », mais cette fois-ci seulement à l’école.

Plusieurs élèves impliqués dans le projet Danse à l’Abbaye ont fait profiter la classe entière de leur expérience de l’an passé. (Les CP sont devenus des CE1 dans ma nouvelle classe de CP/CE1.)

Lors de la première séance danse de l’année, nous avons demandé aux enfants ce que c’était pour eux la danse. Kévin a répondu tout naturellement :

« C’est simple, tu regardes autour de toi, par exemple ce mur. Tu l’observes et puis tu le danses. »

Alors Martin, nouvel élève de la classe a dit : « Comme ça ? » et il s’est mis à « danser » le mur et ses briques en bougeant ses bras et ses mains. Ingrid a proposé alors à tous les élèves d’essayer aussi, d’abord assis, puis debout, puis plus grand, puis dans l’espace de la salle… Nous avons ensuite regardé les trouvailles de chacun et…

Remerciements

Nous remercions les enfants de la classe qui ont donné beaucoup d’eux-mêmes dans leurs créations, Caroline Coll qui a mis à notre disposition ce lieu magique, l’abbaye de Maubuisson, la Maison du Théâtre et de la danse et la ville d’Épinay-sur-Seine qui ont assuré le transport régulier des enfants jusqu’à l’abbaye, Laurent Baude et Catherine Brossais qui ont suivi patiemment derrière leur caméra les évolutions des enfants.

Monique Quertier et Ingrid Keuseman

Dossier contenant les réalisations des enfants (cocher sur le plein écran)